インターネットの使い方が、静かに大きく変わろうとしています。

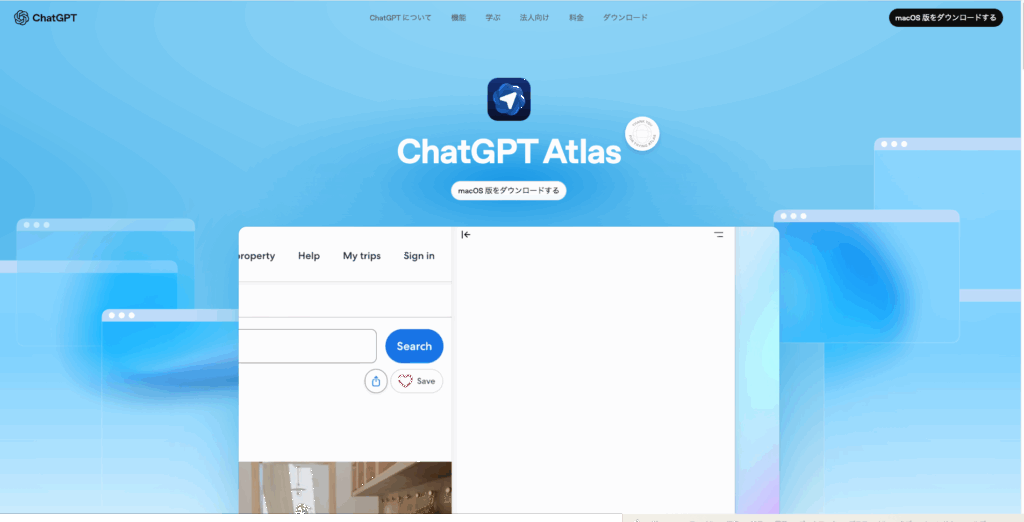

OpenAIが2025年10月に発表した「Atlasブラウザ」は、ChatGPTを標準搭載した世界初のAI統合型ブラウザ。

ページを開くだけで、AIが内容を理解し、要約し、翻訳し、必要に応じて次の行動まで提案してくれます。

もう、検索してコピペして整理する時代ではありません。

画面の右側に常駐するChatGPTサイドバーに話しかけるだけで、情報整理や比較、要約が一瞬で完了します。

さらに、有料プランで使える“エージェントモード”では、AIが自動で調査・予約・データ収集を代行。

「ホテルを探して予約して」「製品レビューをまとめて」など、具体的なタスクを任せることも可能です。

ブラウザが“見るためのツール”から、“考えを共にするパートナー”へ。

Atlasは、そんな新しいWeb体験の始まりを告げる存在です。

Atlasとは — ChatGPTが“最初からいる”新しいブラウザ

ブラウザの常識を変える登場

これまでのブラウザは、情報を「表示する」ためのツールにすぎませんでした。

検索して、リンクを開き、必要な部分を探し、自分で整理する——そんな作業が当たり前でした。

しかし、Atlasブラウザはその前提を根本から変えます。

ページを開くと、AI(ChatGPT)がその内容を理解し、要点を抜き出し、文脈を整理してくれる。

ユーザーはコピペもタブの往復も不要で、画面右側のサイドバーでAIと直接対話しながら情報を扱えます。

ページを切り替えてもAIはコンテキスト(文脈)を理解したままなので、

「このページとさっきの比較をして」といった質問にも自然に対応できます。

まるでブラウザの中にアシスタント”が存在し、調べ物を一緒に進めてくれる感覚です。

“操作も代行”するエージェントモード

有料プランでは、「エージェントモード」と呼ばれる自動操作機能も利用できます。

これは、AIが実際にブラウザを動かして、検索・比較・予約・データ収集などを行ってくれるもの。

「週末に泊まれる東京のホテルを探して予約して」や

「ノートPCを3機種比較して表にして」などの複雑なリクエストにも対応します。

AIと共に“読む”という新しい体験

会話で情報を操る

ニュース記事を読んで「3行で要約して」と話しかければ、すぐに要点を提示。

英語ページを開いて「内容を日本語で説明して」と頼めば、自然な訳文と背景解説まで返してくれます。

これまでの「読む」「調べる」「整理する」という行為が、すべて“対話”の中で完結する。

それがAtlasの提供する新しいWeb体験です。

“AIがページを読む”という革新

AIがページを読むという体験こそ、Atlasの核心です。

AIがテキストを理解し、文脈を保持しながら要約・比較・翻訳を行うため、ユーザーは“考える”ことに集中できます。

従来のブラウザとの違い

Chromiumベースの安心設計

AtlasはChromeなどと同じChromiumベースで構築されているため、操作感や拡張機能はそのまま。

従来のブラウザの利便性を維持しながら、AIが標準で寄り添う“進化型ブラウザ”として設計されています。

従来のブラウザとの比較

| 項目 | 従来のブラウザ | Atlasブラウザ |

|---|---|---|

| AI連携 | 別タブ・別アプリで利用 | 標準搭載。ページと同時にAIが理解 |

| ページ理解 | 文字検索レベル | 構造的に要約・分析・比較 |

| 自動操作 | なし | エージェントモードで代行 |

| メモリ機能 | 閲覧履歴のみ | AIが文脈ごと記憶・再利用 |

| 操作感 | Chrome互換 | 同等(Chromiumベース) |

“AIと一緒に使う”という新しい体験

Atlasを使うと、情報収集や比較、学習、買い物などのすべてが会話ベースになります。

AIがブラウザの中に常駐していることで、作業の流れが途切れず、

「考えながら調べる」「調べながら決める」という自然な体験が生まれます。

Atlasの主な機能 — AIがもたらす6つの体験

Atlasブラウザには、従来のブラウザにはない“AIと共に考える”ための仕組みが備わっています。ここでは6つの主要機能を見ていきましょう。

1. ChatGPTサイドバー:ページを読みながらAIと会話

画面の右側に常に表示されるChatGPTサイドバーは、Atlasの中心的な存在です。

Webページを見ながら「この内容を要約して」「英語に翻訳して」「要点だけ教えて」と話しかけると、

AIがページ全体を解析して、数秒で答えを返してくれます。下記画像の右下のようにすでにサジェストとして。「エージェントモード」「要約」「全体の感想」があります。

試しにハロウィンの記事を開いたまま「要約」を押してみます。

このように一瞬で、記事全体をスキャンして重要な箇所を抜き出してくれます。

レビューサイトでは「この製品のメリット・デメリットを比較して」と頼むだけで、

ページ中の情報を整理して一覧化してくれるのです。

もう別タブでAIを開いたり、コピペを繰り返す必要はありません。

ブラウザとAIが“同じ目線”で動いてくれる感覚です。

2. エージェントモード:AIが代わりに操作してくれる

有料プラン向けに用意された「エージェントモード」は、まさにAtlas最大の特徴。

ここではChatGPTが単なるアシスタントではなく、“手”を持つ存在になります。

たとえば次のようなことが可能です。

- 「東京で今週末泊まれる3つ星ホテルを探して予約して」

- 「最新のノートPCを5機種比較して、表にまとめて」

- 「ネットショップで在庫がある商品を確認して」

AIが実際にブラウザを操作し、検索・比較・抽出・入力・リンク遷移まで自動で行います。

もちろん、実行前には確認メッセージが表示され、ユーザーが許可してから進む安全設計です。

AtlasのAIは、もはや“話し相手”ではなく、“Web上で働く相棒”と言えるでしょう。

3. ブラウザメモリ:AIがあなたの過去を覚えている

Atlasは、あなたがこれまで閲覧したページやAIとの会話内容を文脈ごとに記憶します。

「前回調べた旅行プランをもう一度見せて」

「昨日比較したノートPCのスペックを出して」

と頼むと、AIが履歴と会話の中から必要な情報を引き出してくれます。

この“ブラウザメモリ”は、AIに学習されるのではなく、ユーザー自身が管理可能。

履歴やメモリの削除・非表示設定もワンクリックで行えます。

毎回ゼロから説明する必要がない――それがAtlasの快適さです。

4. プライバシーコントロール:AIに“見せない”を選べる

AIが常にページを解析するとなると、気になるのがプライバシーですよね。

Atlasでは、「このページはAIに見せない」「この会話は記録しない」といった設定が細かく行えます。

ビジネス文書や個人情報を含むページを開いているときは、

サイドバーをワンクリックで“オフ”にすることも可能。

自分の情報をコントロールできる安心感が、Atlasの大きな強みのひとつです。

5. セキュリティ設計 — 3層で守る安心構造

ブラウザ層(Chromium)

AtlasはChromeと同じChromiumベースで動作し、Cookieや保存パスワードにAIは直接アクセスできません。

内部データは完全に隔離されており、外部から読み取られる心配がありません。

AI層(ChatGPT)

AIが関与するのは「閲覧ページ上のテキスト処理」のみ。

AIが勝手にWebを巡回することはなく、すべてユーザーの操作を前提に動作します。

制御・同意層

ページごとに「AIが見てよい範囲」を設定可能。

ブラウザメモリもオプトイン方式で、必要な範囲だけ記録されます。

6. Chrome互換性 — 乗り換えの壁がない

操作感はそのまま

AtlasはChromeの拡張機能やショートカットの多くをそのまま利用可能です。

初めてでも違和感なく使い始められます。

AIによる“違い”の最適化

Chromeの快適さを保ちながら、AIが“次にすべき操作”を自然に補助。

同じWeb体験を、より賢く効率的に進化させたのがAtlasです。

Atlasの導入と基本操作 — 使い始めるのは驚くほど簡単

Atlasブラウザの魅力は、AIの高度さだけでなく、導入がとても簡単なことにもあります。

ここでは、インストールから最初の使い方までを短く紹介します。

ダウンロードとインストール

Atlasは、現在macOS版が先行リリース中です(Windows・iOS・Androidは順次対応予定)。

OpenAI公式サイトにアクセスし、「Atlasブラウザを入手」ボタンからインストーラーをダウンロードするだけ。

手順は一般的なアプリと同じで、インストーラーを開いてドラッグ&ドロップで完了します。

ブックマーク・履歴の引き継ぎ

初回起動時には、Chromeなどの既存ブラウザから

ブックマーク・閲覧履歴・保存データをそのままインポートできます。

使い慣れた環境をそのまま再現できるので、乗り換えのストレスはほとんどありません。

無料プランと有料プラン

Atlasの基本機能――ページ要約や翻訳、簡単な質問などは無料で利用できます。

一方で、「エージェントモード」や「ブラウザメモリ」などの高度なAI操作機能は

ChatGPT Plus相当の有料プランで開放されます。

無料でも十分便利ですが、

「調べものや比較をAIに丸ごと任せたい」という人は有料版が強力です。

初期設定の流れ

- インストール後にOpenAIアカウントでログイン

- サイドバー(画面右)でChatGPTを起動

- プライバシー設定で「AIに見せる/見せない」を選択

- チュートリアルが自動で表示され、基本操作を数分で学習

特別な設定やコマンドは不要で、誰でも数分で始められます。

はじめての使い方:試してほしい3つのこと

1.ニュース記事を要約する

ニュースサイトを開いて、「このページを3行で要約して」と入力。

Atlasが自動的に本文を解析し、主要ポイントだけを提示します。

2. 製品レビューを比較する

ショッピングサイトで複数の商品ページを開き、「どちらの評価が高い?」と尋ねると、AIがレビュー内容を整理し、メリット・デメリットを一覧にしてくれます。

3. 英語ページを日本語で理解する

海外のWeb記事を開いて「日本語で内容をまとめて」と依頼すれば、翻訳と要約を同時に実行。

英語が苦手でもスムーズに理解できます。

第5章:Atlasの活用シーン — AIが日常を支える瞬間

仕事に生かす

AIが情報整理を代行し、作業効率を大幅にアップします。

- リサーチ:「この業界の動向を3点でまとめて」→ 即座に要約。

- 資料作成:「この内容をスライド用に短く」→ 文章を整形して提案。

- メール文作成:「これを丁寧な文に」→ 自然な敬語で書き換え。

学びに使う

調べたいテーマを入力すれば、Atlasが要点をまとめ、理解をサポート。

- 論文や記事:「初心者向けに説明して」→ わかりやすく再構成。

- 英語ページ:「内容を日本語で要約して」→ 翻訳と理解が同時に進む。

日常生活に溶け込む

Atlasは暮らしのあらゆる場面でも活躍します。

- 買い物:「この製品の評判を要約して」→ メリット・デメリットを整理。

- 旅行:「週末に泊まれる温泉宿を探して」→ 条件に合う宿を提案。

- 健康:「このサプリの効果を調べて」→ 信頼性のある情報を要約。

創作や発信にも

アイデアの整理から表現まで、AIが伴走します。

- 文章構成:「このテーマで構成案を3つ出して」

- SNS投稿:「この内容を短くキャッチコピーに」

AIが思考を広げ、発信の質を高めます。

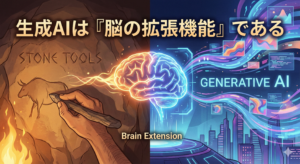

AIと共に考えるブラウザ、Atlasの登場

Atlasブラウザは、私たちがWebを「読む」「調べる」「整理する」という行為を根本から変えました。

ページを開けばAIがすぐに内容を理解し、要約し、翻訳し、比較までしてくれる。

それは、ブラウザが単なる表示装置ではなく、“考える相棒”になる瞬間です。

Chromeの操作感のまま、ChatGPTが常にそばにいる。

質問すれば答えが返り、悩めば提案をしてくれる。

そんな自然な流れで、情報との付き合い方が大きく変わっていきます。

もちろん、AIの進化には慎重さも必要です。

どこまでを任せ、どこからを自分で考えるのか。

Atlasはその境界線を、ユーザー自身が自由に設定できるブラウザでもあります。

ブラウザは“見るための道具”から、“共に考える存在”へ。

Atlasが切り開いたのは、AIと共に思考する新しいインターネットの形です。

コメント